París en Azul

Un amanecer íntimo sobre el Sena

París al amanecer: la ciudad antes del bullicio

Un suspiro entrecortado me despertó y abrí los ojos con la extraña sensación de haber estado soñando. Afuera, la luz comenzaba a filtrar tímidamente entre las cortinas, insinuando un día nuevo sobre la ciudad. Me levanté casi en un salto, quería ver París en silencio, antes de que los turistas y el tráfico reclamaran cada rincón.

Me duché rápido, como si el agua pudiera borrar la pereza y dejarme libre para la prisa. No pensé en desayunar; sin embargo, el aroma a pan recién horneado y a mantequilla que ascendía desde la boulangerie de la esquina me siguió hasta la puerta, provocándome como un hechizo. Crucé el umbral y el aire fresco me acarició la cara, húmedo, con ese perfume a piedra mojada que París tiene después de la noche.

Me coloqué el sombrero, ajusté el abrigo y avancé con pasos firmes por las calles adoquinadas de la Île de la Cité. Mis zapatos resonaban en un compás casi musical, acompañando el murmullo del Sena que corría en paralelo, espejando la primera claridad. El cielo se teñía de un azul grisáceo que pronto sería rosa, y en ese instante la ciudad parecía hecha solo para mí.

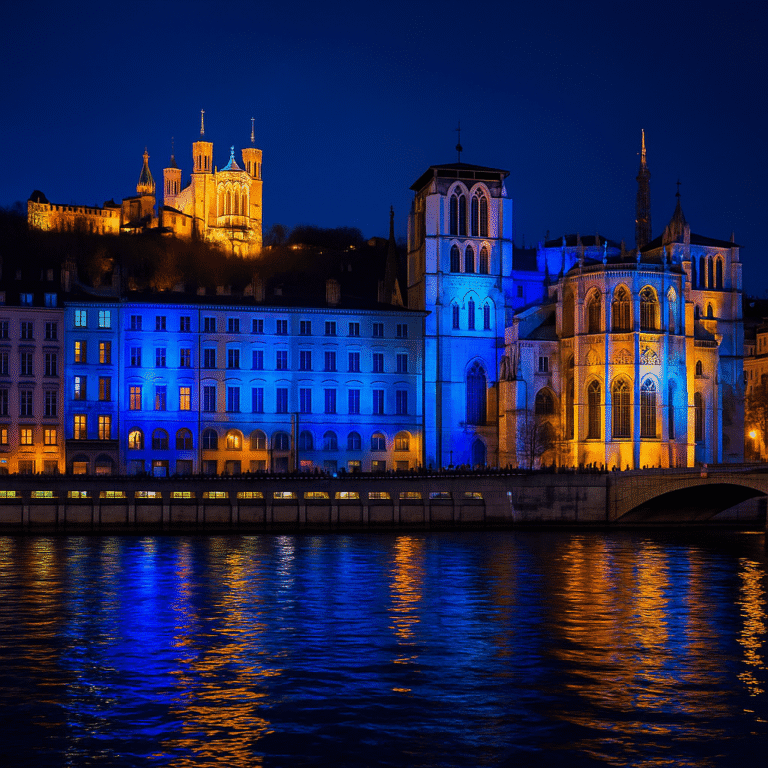

Ya había soñado con esas escenas: en Sabrina, Harrison Ford y Julia Ormond se abrazan sobre uno de los puentes, envueltos en ese azul soñado de París, con la música de Sting como telón invisible, "In The Moonlight". Y allí estaba yo, sola, en un puente de París, envuelta en el mismo azul, desde el grisáceo al más profundo. Me rodeó algo de melancolía, lo único que me faltaba era alguien a quien abrazar.

Las gárgolas de Notre-Dame emergían de la penumbra como guardianes inmóviles, y las campanas lejanas recordaban que el tiempo también despertaba. Me detuve frente a la fachada, desierta y solemne, y sentí que no estaba simplemente mirando una catedral, sino escuchando siglos de fe, de rezos, de fieles y de esperanzas.

Seguí caminando hacia el Pont Neuf. El puente más antiguo de París parecía flotar sobre el agua, envuelto en una bruma delicada. Un barquero solitario navegaba lento, y su figura recortada contra la niebla parecía una estampa del siglo XIX. Me apoyé en la baranda y respiré hondo, el frío me humedeció los ojos, o quizás era la emoción de estar en ese instante irrepetible.

La ciudad empezaba a desperezarse. Un ciclista pasó veloz, una ventana se abrió dejando escapar la música suave de un acordeón, y el olor de los croissants recién salidos del horno se extendía como un río invisible. París despertaba, y yo tenía la certeza de haberla visto en su momento más íntimo: desnuda de ruido, entregada solo a la mirada del viajero que madruga.