La sfera e la luna

Lo scriba delle stelle

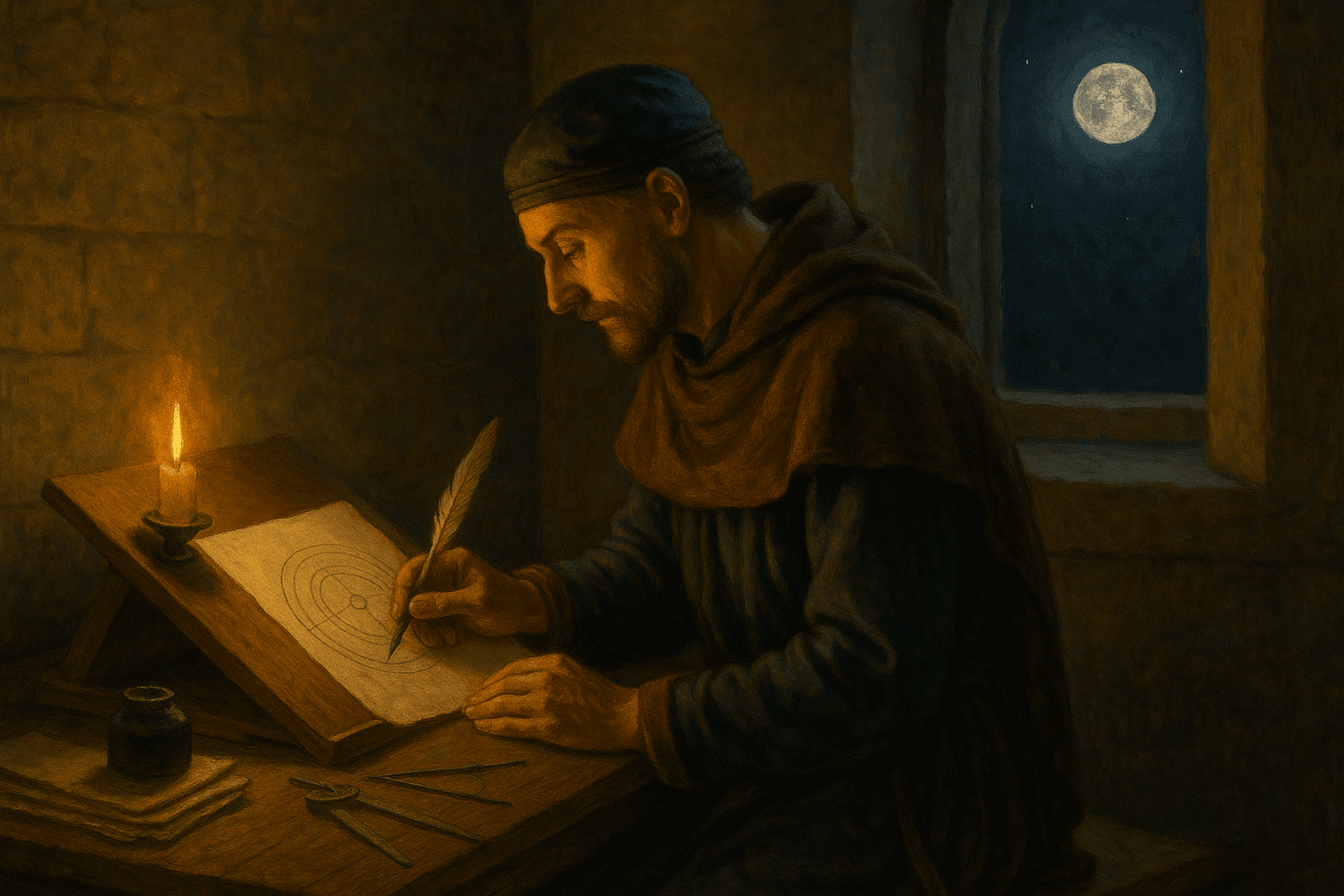

Era una notte di luna piena. La luce si rifletteva sui tetti, quasi come se la notte li avesse ricamati con fili di luce.

Lui (non riveleremo il suo nome; i buoni copisti preferiscono l'anonimato) fissava le stelle finché non si perdeva e, quando si riprendeva, la luna si posava sul bordo del calamaio come una lampada paziente.

Posò la penna. Il primo tratto fu ispirato: una curva, poi la tecnica, la prima linea retta, un perfetto angolo di 90 gradi. Tra i due, il minimo tremolio di un punto.

Così il testo cominciò a prendere vita, personaggi come costellazioni: corna che si alzano, pance che rotolano, occhi precisi che segnano accenti; una coreografia di linee nere contro il silenzio limpido della pergamena.

Tracciò un cerchio con il compasso, e dentro di esso un altro e un altro ancora: la musica delle sfere tradotta in geometria. A margine, le parole chiave erano evidenziate in rosso; in blu, le iniziali che respiravano l'oceano.

Ha osservato: De sphaera mundiNon ha inventato l'universo; lo ha raffinato, scolpendolo come un maestro di marmo. Ogni lettera avanzava al ritmo delle stelle quando nessuno la guardava: lenta, precisa, inevitabile.

A volte, lo scriba alzava lo sguardo e la luna sembrava annuire. Allora tornava alla carta e tracciava piccole figure: un cerchio per la Terra, fasce per il cielo, un diagramma simile a un orologio senza ore.

Se sorgeva qualche dubbio, lo risolveva con la pazienza di un artigiano: ripetendo la lettera, aggiustando la riga, prendendo un respiro profondo. Quando aggiungeva una piccola miniatura – una stella a otto punte – sorrideva: a volte la bellezza sta nel margine.

Alla fine della serata, sollevò il foglio alla luce. Non era solo inchiostro, era un modo di pensare; erano giorni di lavoro ispirati dalla luna e dal suo cielo.

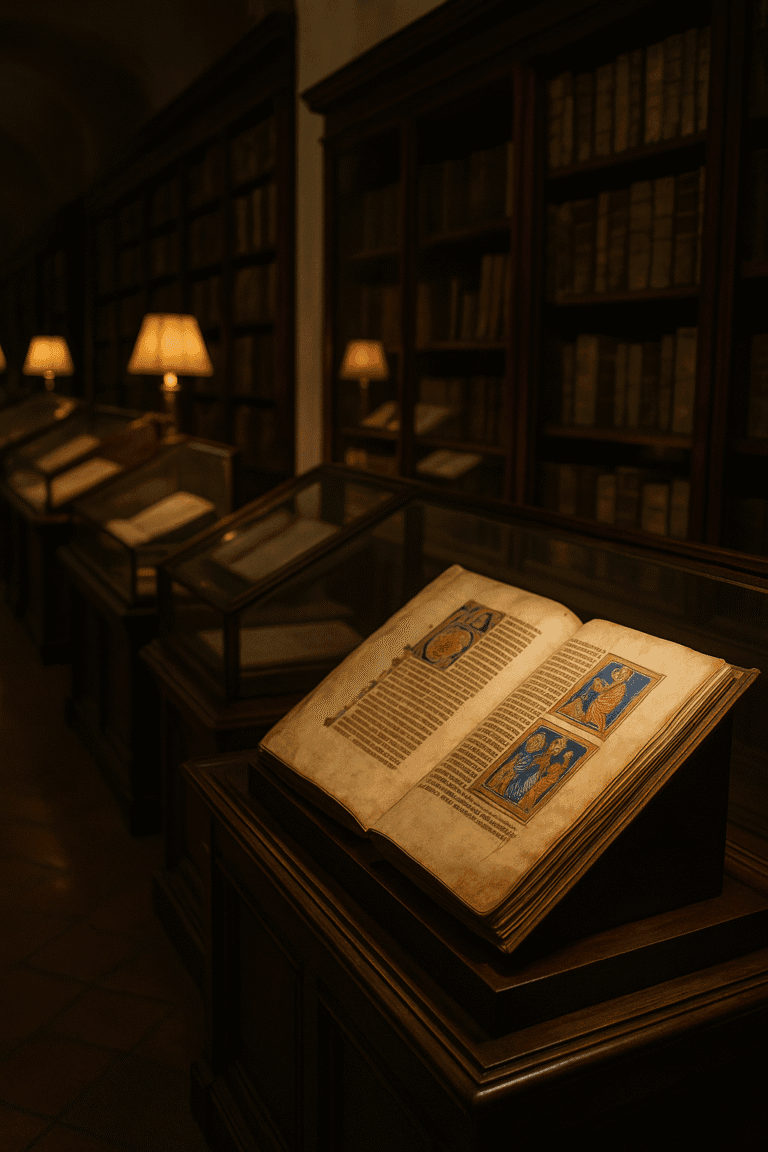

E poi accadde: l'aria cambiò temperatura, il tempo scivolò via come una tenda e il foglio – in seguito cucito insieme ad altri in un codice – attraversò i secoli. Attraversò mani e confini, intrecciò biblioteche.

Lo immaginiamo per un attimo arrotolato – perché la fantasia ce lo mostra così, arrotolato, sospeso nelle biblioteche a forma di rombi di legno – ma la storia lo ha voluto rilegato, con fili sottili sul dorso e una firma che dice: Io appartengo a questo posto.

Ora, in una stanza alta e sobria, uno studente del presente – un dottorando, dita precise, voce bassa – chiede il volume. Gli viene consegnato con un cenno quasi impercettibile. Lo apre. La luna non è più nel calamaio, ma qualcosa di quella notte ritorna: il polso dello scrittore pulsa tra le righe.

Leggete lentamente. Riconoscete i cerchi, le note a margine, la pazienza. Pensate a tutti gli altri libri che trovano posto su questi scaffali: trattati che dialogano con gli astronomi arabi, glosse che dialogano con i maestri medievali, commentari che hanno spinto il cielo un millimetro più avanti.

Chiude gli occhi per un attimo. Non prega, ringrazia. Perché in questa biblioteca la meraviglia non tuona, sussurra. E il sussurro proviene da un'antichissima penna d'oca che, sotto una luna limpida, ha capito che scrivere è ordinare le stelle.

Note storiche

De sphaera mundi (Johannes de Sacrobosco, c. 1230) fu il manuale di astronomia più influente nell'Europa pre-copernicana.

La Biblioteca Apostolica Vaticana conserva diversi manoscritti e raccolte contenenti il testo e i commenti: Pal.lat.1400 include Algorismus, De sphaera E Dall'informatica; Parola latina 1385 porta commentatori come Albertus de Brudzewo; Reg.lat.1013 contiene il Dal quadrante; P. IVA lat. 3110 Contiene una miscellanea astronomica con estratti; e ci sono versioni ebraiche del De sphaera In Iva ebr. 292 E Iva ebr. 382.

Il Vaticano conserva anche raccolte astronomico-astrologiche in cui convivono autori latini e la tradizione scientifico-araba (ad esempio, Arzachel/Zarqālī, Messahalla, Gerardo da Cremona), come in Parola latina 1414.

Capitolo 2 — Il lettore e le stelle dormienti

La stanza è piena di studiosi desiderosi di svelare enigmi, decifrare codici e decifrare ricordi. Gli scaffali rivestiti in vetro sono pieni di volumi di ogni colore e sembrano sostenere non solo il soffitto della stanza, ma l'intero firmamento.

Il nostro studente, un dottorando dallo sguardo tremante, cammina a passo svelto. Non vuole rompere il silenzio che odora di pergamena, polvere nobile e lampade spente da secoli. Appoggia il codice sul tavolo, sotto la luce dorata di una lampada che lo attende come un sole paziente. Le pagine si aprono come ali.

All'improvviso, non è più solo: ogni manoscritto intorno a lui è un pianeta; ogni vetrina, un'orbita. Alza lo sguardo e scopre una costellazione di titoli:

- Da Sphaera Mundi — Johannes de Sacrobosco (XIII secolo)

Il libro che per quattro secoli ha spiegato il cosmo con cerchi perfetti. Diagrammi di sfere, commenti in rosso e nero. L'universo come un orologio preciso, anche se il tempo lo ha poi corretto. - Tavole Alfonsiane (traduzioni dall'arabo, XIII-XIV secolo)

Lì, l'aritmetica delle stelle: posizioni planetarie, calcoli del cielo ereditati da Toledo e diffusi in tutta Europa. Le voci degli astronomi arabi risuonano tra i loro cori. - Codice Palatino 1414 — un mosaico di conoscenze (XIV secolo)

Insieme nello stesso volume: Zarqālī, Messahalla, Gerardo da Cremona. Un palinsesto culturale dove Oriente e Occidente si sono dati la mano sotto lo stesso cielo. - Volvellas medievali — dischi di carta mobili (XV secolo)

Ruote ritagliate e sovrapposte che, girando, rivelano fasi lunari e traiettorie planetarie. Un'astronomia portatile: orologi di carta che giravano come giocattoli funebri nelle mani degli studiosi. - Traduzioni ebraiche del De Sphaera (Vat. ebr. 292, 382)

Lo stesso testo in un alfabeto diverso: curve e corone, lettere che sembrano danzare con la fisica celeste. La scienza viaggia da una lingua all'altra come una cometa persistente.

Il dottorando scruta con lo sguardo ogni iniziale miniata. Le lettere non sono solo parole: sono corpi celesti, con una gravità sufficiente ad attrarre secoli di interrogativi. Passa un dito – senza toccarlo, seguendone solo il contorno nell'aria – su un diagramma circolare.

Pensare: Qui, un uomo anonimo sotto una luna limpida tracciava delle linee. Ora quelle linee sono la mia bussola.

Rabbrividisce. Si rende conto che leggere è come conversare con uno sconosciuto attraverso sette secoli.

La lampada tremola. Fuori, Roma respira. Dentro, la biblioteca custodisce il suo più grande segreto: la certezza che il pensiero umano può piegando i secoli, avvicinando passato e presente come qualcuno che piega un foglio di pergamena.